アインテスラ共同研究報告書

日付 2006/12/01

作成者 日本大学文理学部 物理生命システム科学科 松下祥子

貴装置を使用し作成した微粒子構造体の報告をさせていただきます。

使用基板:無蛍光スライドガラス(Matsunami, Co.)1x3 cm

使用微粒子:濃度1 wt% ポリスチレン微粒子(粒径200 nm)水溶

液(Seradyn)

設定角度:45 度

引き上げ速度:1 -99 µm/s

観察部:基板上部(右図 矢印側)

観察モード:透過

結果:いくつかの興味深い構造体の写真を添付する。

現状では温度・湿度を制御できず、生成プロセスの再現性を得るのが困難であるが、今後データ数を増やし、基板設定角度に依存した構造生成現象を追っていく。

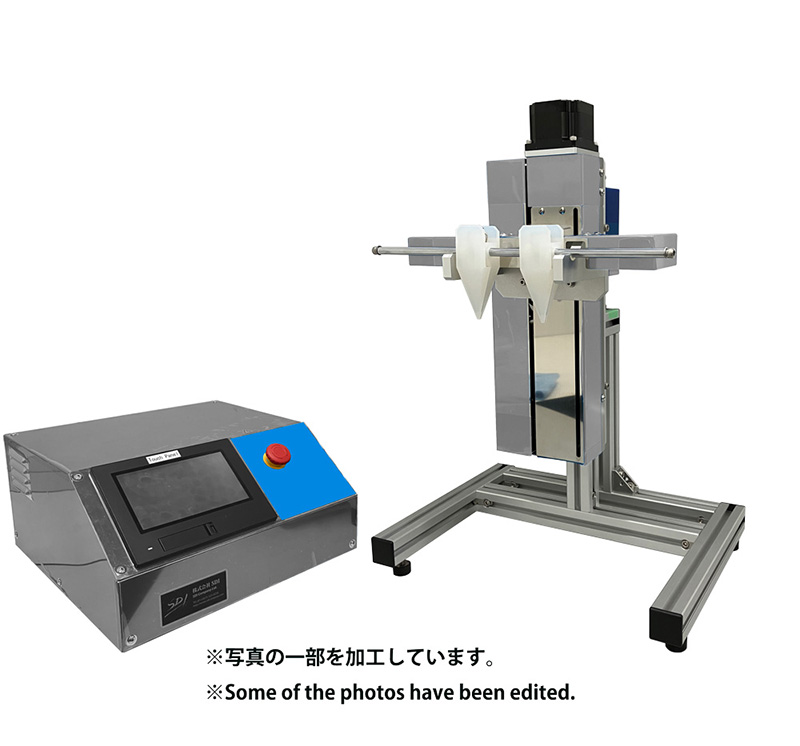

<構造体作成>

使用装置:ND-0407 カスタマイズ使用基板:無蛍光スライドガラス(Matsunami, Co.)1x3 cm

使用微粒子:濃度1 wt% ポリスチレン微粒子(粒径200 nm)水溶

液(Seradyn)

設定角度:45 度

引き上げ速度:1 -99 µm/s

観察部:基板上部(右図 矢印側)

<観察>

観察装置:Olympus 光学顕微鏡観察モード:透過

結果:いくつかの興味深い構造体の写真を添付する。

<解説>

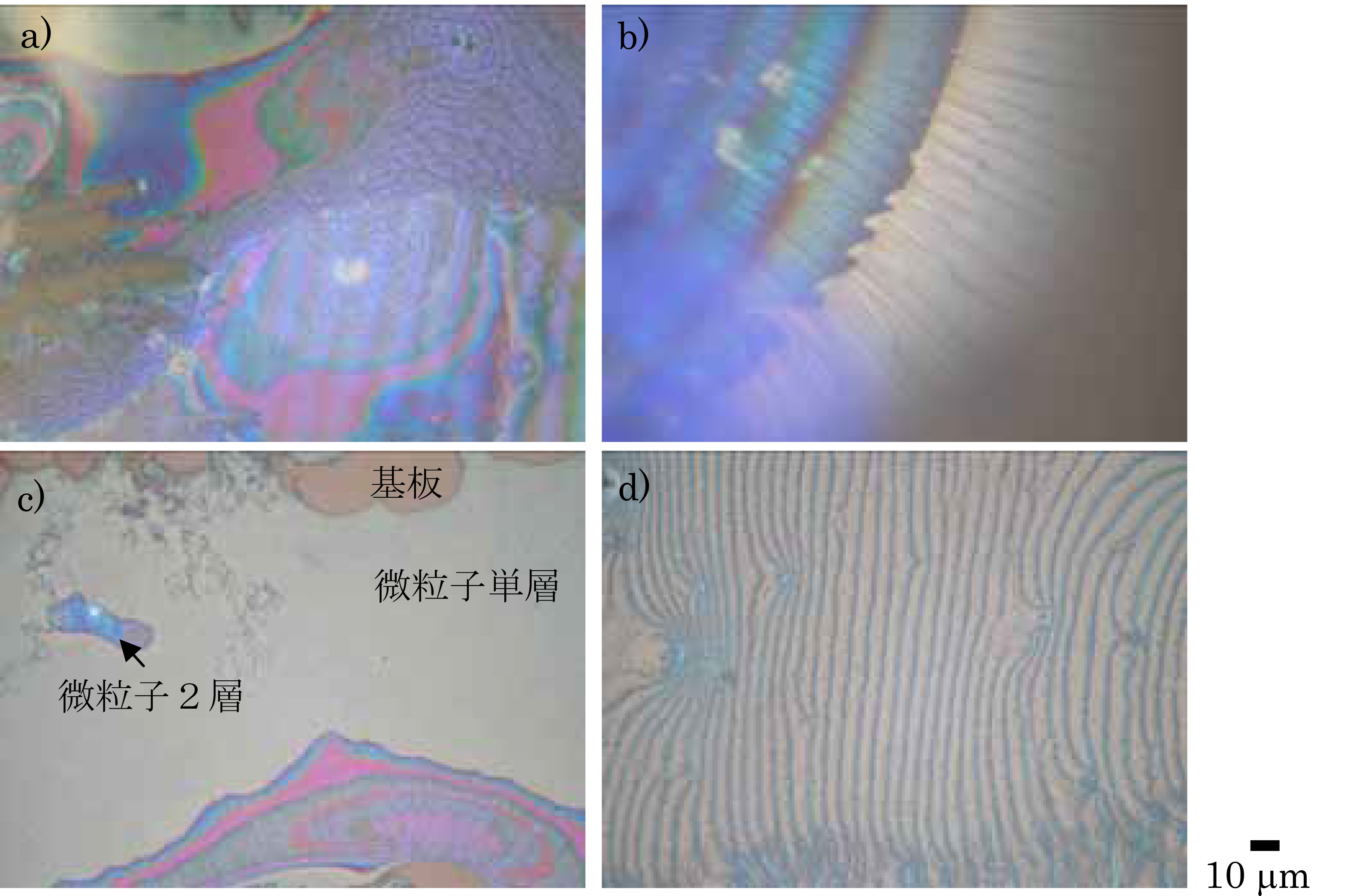

- 結果図a において、膜厚に依存した光の干渉色が確認された。薄黄色部の一層から始まり、薄黄色部に接している青色が二層、二層部に接している赤色が三層、赤色に接している緑色が四層と、層数に応じ色が変化する。この多層部は基板の中心部にではなく、基板下部端で最後に乾燥する「液だめ部分」に確認されている。

- 結果図b は、図a と同様、「液だめ部分」である。液だめ部分では過剰な微粒子が存在し、溶液の乾燥過程でひび割れ現象が起きる。

- 結果図c は広範囲の単層を示している。本単層部は基板の中心部に確認されており、a,b とは構造生成原理が異なっている。本単層の作成原理は、基板引き上げによる移流集積によるものと考えられる。

- 結果図d は、基板引き上げによりスティック・スリップモーションが生じ、微粒子が縞状に配列している部分を示している。

<まとめ、および今後の予定>

今回は報告できなかったが、基板を斜めに設定した結果、基板上での微粒子サスペンジョンの流れが変化し、構造生成プロセスに影響が生じている。現状では温度・湿度を制御できず、生成プロセスの再現性を得るのが困難であるが、今後データ数を増やし、基板設定角度に依存した構造生成現象を追っていく。

Japanease

Japanease English

English