マイクロディップ MD-0408 による配向性有機薄膜の形成

山梨大学大学院医学工学総合研究部 田中宏明 廣嶋綱紀

(2007.May.31)

1. はじめに

有機薄膜への配向性の付与は、いろいろな機能性を発現させる可能性の高いことから興味深い。ヒドロキシプロピルセルロース(Hydroxy Propyl Celuloce、HPC)は、水溶媒中においてある濃度範囲でコレステリック液晶相を発現するリオトロピック液晶材料として広く知られている。本研究では、ディップ速度制御がナノメートルオーダーの精度を有するマイクロディップコーターMD-0408を用いて、ガラス基板をHPC水溶液から引上げることによって、配向性有機薄膜を形成することを目的とする。2.実験方法

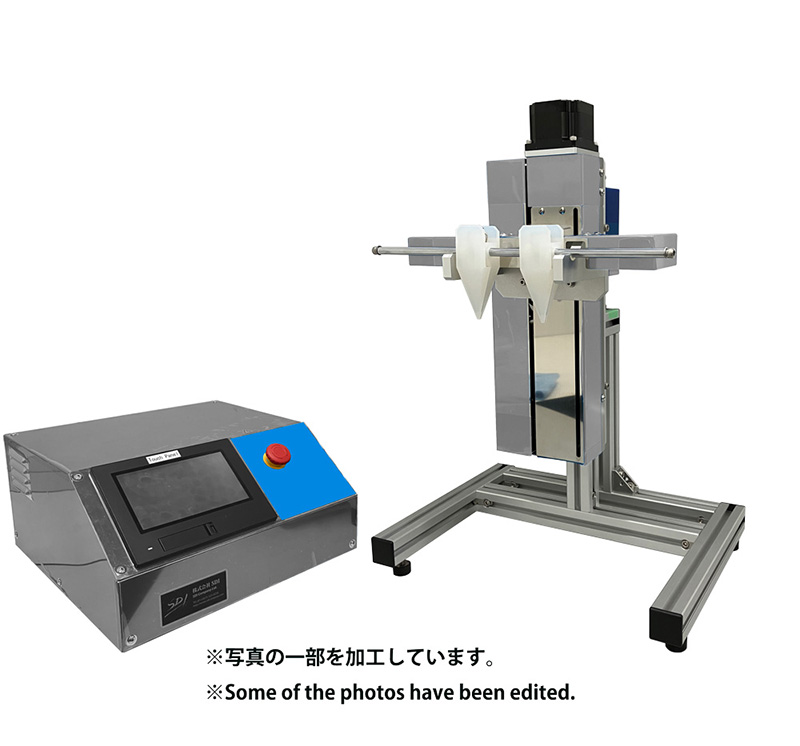

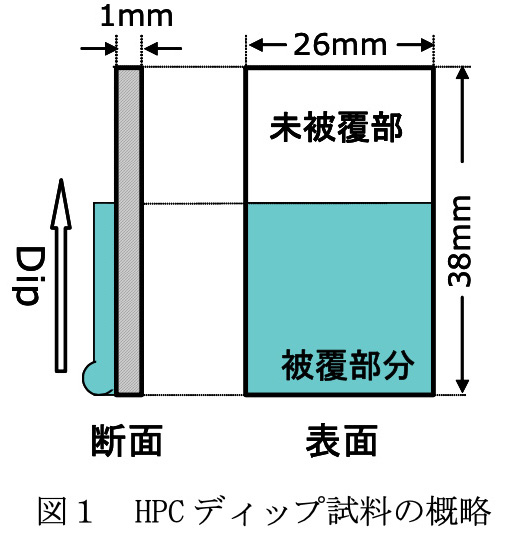

コーティング液には、2重量%濃度水溶液における粘度が1000~4000cpsであるHPC材料(東京化成)を純水で種々の濃度(本報告ではすべて4wt%とした)に調製したHPC水溶液を用いた。また、HPC膜を形成する基板にはスライドガラスを用い、あらかじめ有機溶剤洗浄をした後にUV照射によって親水化処理を施しておく。図1に示すように、基板の下半分程度をHPC水溶液中に浸漬した状態から、数μm/s~数10μm/sの一定速度で鉛直方向に引き上げる。この引き上げ方向を以下ディップ方向と呼ぶこととし、記号“→Dip”で表記する。ディップコート処理後の基板は、室温で放置し自然乾燥させる。

3. 実験結果

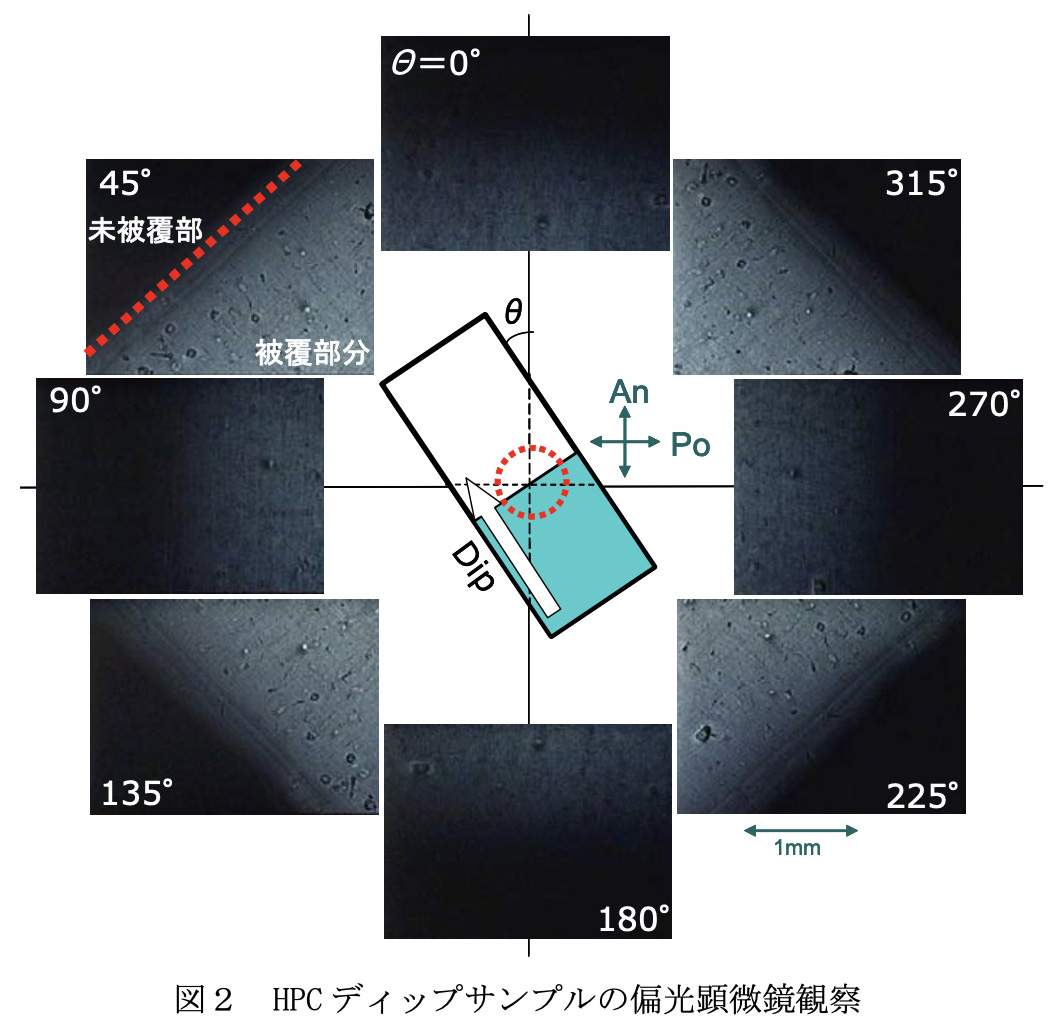

図2に速度 10μm/sで引 き上げた HPC コートサンプ ルの偏光顕微鏡写真を示す。 観察は直交偏光板間でサン プルを回転させながら行っ たもので、 角0はディップ方 向と検光子の透過軸 An との 間の角である。8枚の写真は すべて図中の赤い点線円内 の部分を観察したもので、 HPC 被覆部分と未被覆部と の境界は0=45°の写真に 赤い点線で示している。各写 真における未被覆部はいず れも消光している。これに対 して HPC で覆われた部分(被 覆部分)では、0=45°、

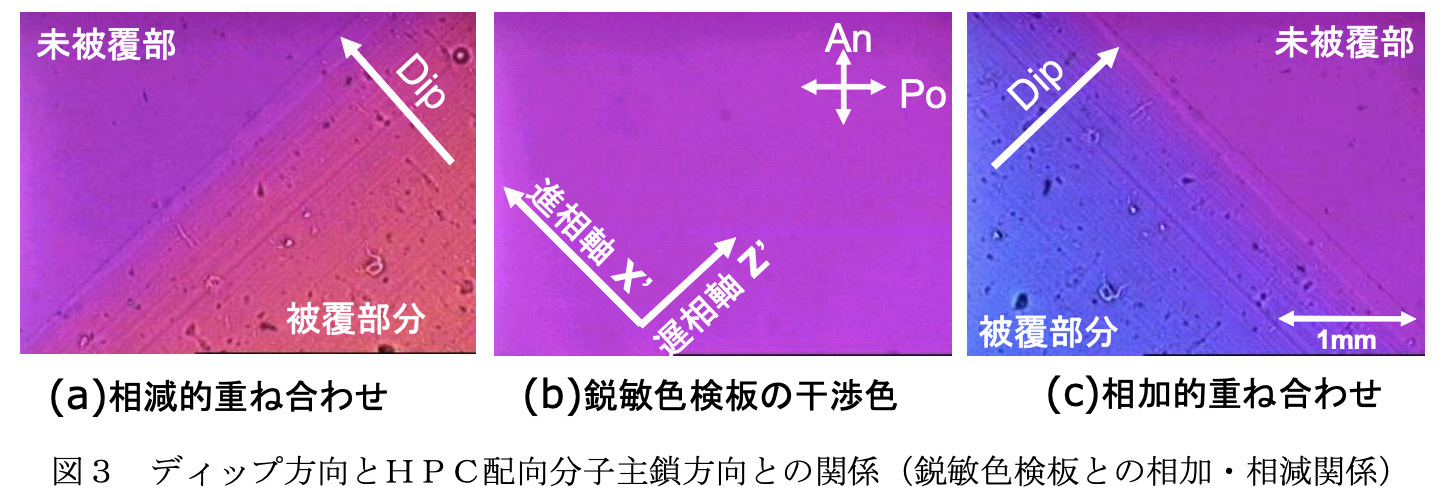

225° 315°で明るく (対角位)、かつ0=0° 90°、180° 270°で暗く(消光位)なっていることがかる。この観察結果は、HPC膜がディップ方向に光学的一軸配向していることを示している。図3は、この一軸配向性HPCサンプルのレタデーション(屈折率異方性 An と膜厚dとの 積d・An で、常光線と異常光線との間の光学的な行路差)を調べるために、サンプルを鋭敏色検板(光学移相板)と重ねて得られる干渉色を示したものである。(b)はサンプルを取り除いて鋭敏色検板(レタデーション=530nm)のみの干渉色を示している。また、(a)および(c)は、それぞれHPC膜のディップ方向が鋭敏色検板の進相軸X'および遅相軸Y'に平行となるように重ねたときの干渉色を示している。Michel-Levyの干渉色図表1)を参照・対比することによって、(a)および(c)では、鋭敏色検板のレタデーション530nmとHPC膜のレタデーションとがそれぞれ互いに相減的および相加的な関係となっていることがわかる。したがって、形成されたHPC膜の分子長軸(主鎖)はディップ方向に沿って配向していると考えられ、その結果生じたレタデーションの大きさは約50nmと見積もられる。しかし、この配向の詳細は、さらに他の評価法による検証が必要である。

225° 315°で明るく (対角位)、かつ0=0° 90°、180° 270°で暗く(消光位)なっていることがかる。この観察結果は、HPC膜がディップ方向に光学的一軸配向していることを示している。図3は、この一軸配向性HPCサンプルのレタデーション(屈折率異方性 An と膜厚dとの 積d・An で、常光線と異常光線との間の光学的な行路差)を調べるために、サンプルを鋭敏色検板(光学移相板)と重ねて得られる干渉色を示したものである。(b)はサンプルを取り除いて鋭敏色検板(レタデーション=530nm)のみの干渉色を示している。また、(a)および(c)は、それぞれHPC膜のディップ方向が鋭敏色検板の進相軸X'および遅相軸Y'に平行となるように重ねたときの干渉色を示している。Michel-Levyの干渉色図表1)を参照・対比することによって、(a)および(c)では、鋭敏色検板のレタデーション530nmとHPC膜のレタデーションとがそれぞれ互いに相減的および相加的な関係となっていることがわかる。したがって、形成されたHPC膜の分子長軸(主鎖)はディップ方向に沿って配向していると考えられ、その結果生じたレタデーションの大きさは約50nmと見積もられる。しかし、この配向の詳細は、さらに他の評価法による検証が必要である。

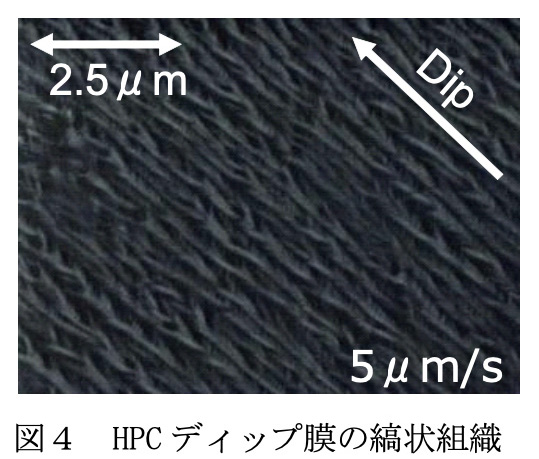

ところで、HPC薄膜の表面には、図2の対角位および図3(a)、(c)の顕微鏡写真からわかるように、HPC溶液調製の際の溶解残査と思われる付着物や、ディップ方向と直交する方向に伸びる溝?状の微細構造が形成されている様子も見られた。この原因は振動による液面揺動の影響であり、装置系を除振台上に設置することで回避できると考えている。また、よりミクロな表面トポグラフィーとして、HPCの鎖状分子群が配向したことに起因すると考えられる、図4に示すようなディップ方向と平行に走る縞状組織も形成されることが確かめられている。このような縞状組織が形成される様子は、引き上げ条件によってかなり異なっている。

4. まとめ

ライオトロピック液晶相をとり得る系であるHPC水溶液をディップコートすることによって、ガラス基板上に光学的異方性を有する配向性有機薄膜を形成した。この配向性有機薄膜には、光学異方性だけでなく他の諸物性値にも異方性が発現している可能性があり、さらに評価を進めて確認する必要がある。また、有機膜に期待される種々の機能性は基本的に素材とその配向性によって決まると考えられるが、具体的なアプリケーションに対応した機能膜を実現するためには、重合度や溶液濃度・粘度、基板の引き上げ速度などの成膜条件の最適化を詰めていく必要がある。参考文献 1)たとえば、偏光顕微鏡:坪井誠太郎著(岩波書店)、p.160 折り込みカラー図版

Japanease

Japanease English

English